« Le

livre de

Guillaume Ancel est une ineptie »

Recueilli

pas Laurent Larcher, le 24/06/2018

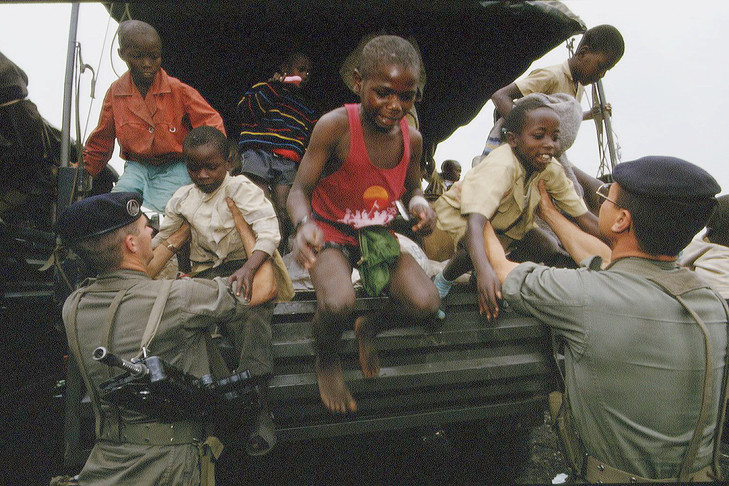

Début

juillet 1994, les

Français ont instauré une zone humanitaire

sûre. / Charles Caratini/Sygma via

Getty Images

La

Croix : Que

répondez-vous aux témoignages livrés

par Guillaume

Ancel et par notre « aviateur »,

qui ont tous les deux participé à

l’opération Turquoise en 1994 et remettent en

cause la version officielle ?

Général

Jean-Claude Lafourcade : Le

livre de Guillaume Ancel

est une ineptie. Il ne s’appuie que sur ses propres

déclarations, non sur des

documents, des ordres, des preuves matérielles. Je suis en

désaccord complet

avec tout ce qu’il raconte. Et à la

différence de Guillaume Ancel, j’apporte

les preuves de ce que j’avance. Tous les ordres que

j’ai reçus, tous les ordres

que j’ai donnés, tout le volet

opérationnel de Turquoise, du 25 juin au

22 août 1994, ont été

déclassifiés par le ministre de la

défense. Parmi

ces documents, consultables au service historique des

armées, rien ne peut

étayer la thèse du livre ou de votre

« aviateur ».

N’a-t-il

jamais été question, de

près ou de loin, d’intervenir au profit du

gouvernement intérimaire avant de se

raviser à partir du 1er juillet ?

J.-C.

L. : Cette

lecture de Turquoise est fausse. Nous ne sommes pas engagés

en juin dans

l’optique de stopper le FPR (Front

patriotique rwandais, NDLR) et

de rétablir le gouvernement provisoire à Kigali

comme l’affirme Guillaume Ancel

et comme le valide l’historien Stéphane

Audoin-Rouzeau. Ce dernier ne m’a

jamais appelé et il ne s’est pas donné

la peine de consulter les ordres de

cette opération : ce qui

m’étonne de la part d’un historien

respectable.

Aucun ordre

n’a été donné pour

conduire une mission offensive en profondeur en vue de renverser le

rapport de

force en faveur du gouvernement provisoire. La bascule entre la mission

offensive et la mission humanitaire qui aurait eu lieu, sur ordre de

l’Élysée,

le 1er juillet, n’existe que dans

l’imagination de

l’ex-capitaine Ancel.

La 1re compagnie

du 2e régiment

étranger

d’infanterie (REI) n’a pas pris position dans la

forêt de Nyungwe, le

30 juin ?

J.-C.

L. : Ça,

c’est différent. Bien sûr

qu’elle a été

envoyée dans cette forêt, à ce

moment-là de la mission. Nyungwe était

à la

limite de la zone que nous étions chargés de

mettre en place pour la protection

des populations. Elle était menacée par une

pénétration du FPR. Je vous

rappelle que le FPR était dans une position offensive, et

qu’il affichait

clairement son hostilité vis-à-vis de notre

intervention, jusqu’à la création

de la ZHS (Zone humanitaire

sûre, NDLR).

Pour

nous, la principale menace venait de là. Donc oui, nous

avons constitué une

zone de protection dans la forêt de Nyungwe, non pour

attaquer le FPR mais pour

l’empêcher de s’infiltrer dans cette

zone. Il était hors de question pour nous

d’aller au-delà.

L’aviation

a-t-elle été engagée

le 1er juillet pour

appuyer vos

hommes à Nyungwe ?

J.-C.

L. : Pour

être plus précis, cet épisode

était

une action tactique du niveau du commandant de secteur pour assurer la

sécurité

de son dispositif. La mise en place de ce mode d’action sous

la forme d’un coup

d’arrêt a été

organisée à son initiative. Oui, elle

bénéficiait d’un appui

aérien tactique tout à fait normal.

Cette

action a dû être reportée sur ordre du

commandant de secteur pour des raisons

de situation locale que j’ignore. Elle

n’était qu’une action tactique parmi

d’autres qui entrait dans le cadre de la mission de Turquoise

et n’avait pas de

valeur stratégique. Il suffit là encore de

consulter le JMO (Journaux

des marches et opérations, NDLR) des

unités concernées.

A-t-il

pu se passer des

opérations militaires en amont de Turquoise, ou pendant, qui

vous auraient

échappé ?

J.-C.

L. : Impossible !

Tout était sous contrôle. Aucune

opération aérienne ou terrestre, même

des

Forces spéciales, n’échappait

à mon contrôle. C’est

méconnaître la réalité de

nos opérations extérieures que de penser le

contraire. Turquoise n’a jamais été

une opération offensive.

Pourtant,

à la date du

16 juin 1994, lorsque vous êtes convoqué

par le chef d’état-major des

armées, le général Lanxade, vous

constatez qu’il y a plusieurs options sur la

table : soit une opération de grande envergure,

soit strictement humanitaire.

J.-C.

L. : Il

est évident qu’avant de lancer une

opération, le rôle de l’armée

est de faire des hypothèses, des planifications

dans toutes les directions pour ne pas être prise au

dépourvu. Oui, début juin,

les militaires ont échafaudé des

hypothèses. Aller directement à Kigali pour

arrêter les massacres. Entrer au Rwanda

jusqu’à la frontière burundaise. Ou

s’installer à la frontière rwandaise,

côté Zaïre.

Elles

ont été soumises à

l’exécutif qui a tranché :

François Mitterrand et Édouard

Balladur ont décidé de ne pas se lancer dans une

offensive, ni de s’installer

au Rwanda mais plutôt de prendre position au Zaïre

pour aller, en toute

neutralité, le moins possible à

l’intérieur du Rwanda.

À

ce moment-là, la plus grande

menace, pour vous comme pour l’Élysée

et le Quai d’Orsay, n’est-ce pas le FPR ?

J.-C.

L. : Oui.

Le FPR a toujours été extrêmement

belliqueux contre nous. La France avait soutenu, dans le cadre des

accords de

coopération, le gouvernement légitime du Rwanda

contre les agressions et les

invasions du FPR depuis 1990. C’est pourquoi, le comportement

de nos soldats

pendant Turquoise a été exemplaire

vis-à-vis du FPR : ils ont respecté le

devoir de neutralité entre les belligérants.

Sur

le terrain, l’état d’esprit

général des soldats de Turquoise

n’était-il pas anti-FPR ?

J.-C.

L. : Mettez-vous

à la place de ces soldats,

surtout de ceux qui avaient travaillé en collaboration avec

leurs homologues

rwandais contre les agressions du FPR. On aurait pu croire que cela

allait

poser un problème : cela n’a pas

été le cas. Nous avons tout fait pour

éviter

de déclencher une guerre avec le FPR. C’est pour

ça que nous avons reçu la

consigne de pénétrer avec une grande prudence au

Rwanda.

Vous

avez évité le contact,

mais il y a eu des accrochages.

J.-C.

L. : Il

y en

a eu trois ou quatre. Surtout en bordure de la ZHS quand le FPR tentait

d’y

pénétrer. Il n’y a pas eu de mort, de

part et d’autre.

Y

a-t-il eu des accrochages avec

l’armée rwandaise, les FAR ?

J.-C.

L. : Non.

Nous les connaissions, nous les avions soutenus pendant des

années : ils

n’avaient aucun intérêt à

nous affronter. Les FAR étaient exsangues, ils

n’avaient plus de munitions. Ils nous en ont

réclamées. Nous avons refusé de

leur en livrer. Pas une cartouche ! Ni d’armes,

bien entendu.

Pourquoi

n’avez-vous pas

arrêté, dans la ZHS, des FAR, des miliciens et les

membres d’un gouvernement

que tout désignait comme responsable du génocide

des Tutsis et des Hutus modérés ?

J.-C.

L. : Entre

les civils, les miliciens, les politiques, les soldats… tout

le monde était

mélangé. Puis je vous rappeler que quand nous

sommes arrivés, le gouvernement

intérimaire était encore reconnu par la

communauté internationale. Les

États-Unis ne les ont considérés comme

responsable du génocide qu’à partir de

la mi-juillet : c’est-à-dire au moment

où ils sont déjà dans la ZHS.

Enfin,

la résolution de l’ONU ne nous donnait aucune

directive sur cette question.

Je n’avais pas le droit d’arrêter ce

gouvernement provisoire tant que l’on ne

m’en donnait pas l’ordre. Ce qui n’est

pas arrivé. Pourtant j’ai saisi l’ONU

sur ce sujet : nous n’avons eu aucune

réponse. La seule chose que nous avons

faite, c’est d’inciter les membres du GIR (Gouvernement

intérimaire

rwandais, NDLR) à quitter

la ZHS pour le Zaïre. Et nous avons

progressivement désarmé les FAR.

Mais

vous, quand vous

intervenez à partir du 25 juin, vous savez que le

GIR est génocidaire ?

J.-C.

L. : Non,

je

ne le sais pas. Ni la communauté internationale

puisqu’elle le reconnaissait

encore. Quand j’interviens, je sais qu’il y a un

génocide en cours, mais je ne

sais pas qui, du GIR, des unités des FAR et des miliciens,

le commet. Avant de

partir, on aurait peut-être dû nous

dire : « Attention,

c’est un

gouvernement

génocidaire ! » Mais

personne ne nous l’a

dit. Ni l’ONU, ni la communauté internationale.

Ni

l’Élysée, ni le Quai

d’Orsay, ni la défense, ni le renseignement

militaire, ni la DGSE ?

J.-C.

L. : Juridiquement,

c’était à l’ONU de nous le

dire. Je sais que Paris lui a demandé des consignes

à ce sujet. Mais l’ONU s’est tue. Et

concrètement, arrêter des politiques dans

une opération militaire, ce n’est pas le plus

simple. Le précédent yougoslave

nous l’avait appris : on

n’arrête pas comme ça,

n’importe qui, n’importe

comment, s’ils n’ont pas des armes à la

main, s’ils ne se battent pas.

Il

est difficile de croire que

personne en France ne vous a informé, pendant que vous

prépariez cette mission,

sur les responsables du génocide.

J.-C.

L. : C’était

à l’ONU de nous le dire puisque nous

agissions sous son mandat… et elle ne

nous en a rien dit !

Vous

reprochez au général

Dallaire, le commandant des casques bleus au Rwanda, de ne pas avoir

désobéi à

l’ONU pour arrêter les auteurs du

génocide en avril 1994. N’avez-vous pas

fait, à votre tour, ce que vous lui reprochez ?

J.-C.

L. : Encore

une fois, c’était alors très

compliqué de le faire : militairement,

politiquement, diplomatiquement et médiatiquement. Vous

savez, le GIR n’était

pas ma préoccupation numéro un, je ne savais

presque pas qu’il existait quand

je suis parti. Je

préférais sauver des Tutsis que de

m’occuper du GIR.

Ferme

avec le FPR et souple

avec le GIR ?

J.-C.

L. : Le

premier nous menaçait, le second non. Le premier

était déterminé et efficace,

le second en déroute et inoffensif. C’est facile

de nous le reprocher,

vingt-cinq ans après. Mais c’est faire

l’économie du terrain.

Quels

sont vos regrets ?

J.-C.

L. : Ne

pas

avoir eu les moyens d’intervenir plus rapidement

sur la colline de Bisesero,

lorsque nous avons été alertés sur le

sort de ces malheureux Tutsis. Nous

étions trop peu nombreux, au 27 juin,

pour prendre le risque de

nous déployer dans une zone où nous pouvions

être accrochés par le FPR.

Et

vos satisfactions ?

J.-C.

L. : D’avoir

sauvé des milliers de vies,

principalement

tutsies, en toute impartialité selon le mandat que nous

avait confié l’ONU. En

1994, la réussite de Turquoise avait

été saluée par tout le monde.